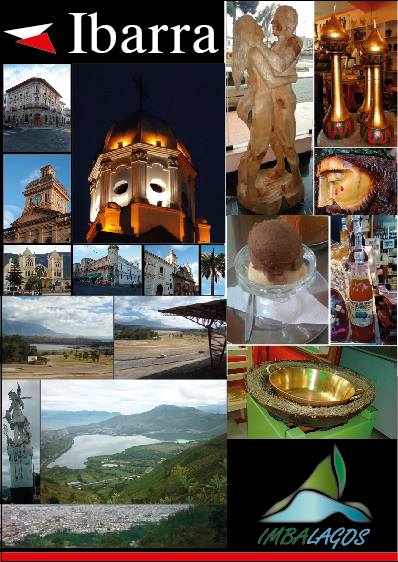

La

construcción del imaginario de una ciudad es una tarea ardua. Cuando se

logra ese propósito, para algunos, llega el tiempo de la generosidad,

es decir compartir lo investigado. Tras una decena de proyectos para

Ibarra, que van desde libros, pasando por obras de teatro o

largometrajes, hasta la documentación fotográfica, Juan Carlos Morales

Mejía, del Instituto de Altos Estudios, de la Universidad Técnica del

Norte, libera sus investigaciones con varios propósitos: que los niños,

niñas y jóvenes que viven en el Norte de Ecuador conozcan y amen su

tierra; que los migrantes puedan encontrarse con la memoria de sus

mayores y, por último, que los viajeros del ciberespacio puedan anclar

un momento en una ciudad fundada en 1606, que aún conserva el misterio

de las ciudades de provincia, ante el vértigo de las metrópolis. León

Tolstói ya lo dijo: Para hablar bien del Universo solo precisas hablar

bien de tu aldea.

La Caja Ronca

Había una vez, hace mucho tiempo en San Juan Calle,

un chiquillo tan curioso que quería saber en qué sueñan los fantasmas.

Sí queridos amigas y amigos: fantasmas, esos que atraviesan las

paredes. Por eso escuchaba con atención la última novedad: unos

aparecidos que merodeaban en las noches de Ibarra, sin que nadie

supiera quiénes eran pero seguro no pertenecían a este Mundo.

-¡Ay

Jesús!, decía Carlos, ojalá que no salgan justo la noche en que tengo

que regar la chacra. Sin embargo, este muchacho de 11 años era tan

preguntón que se enteró de que las almas en pena salían a medianoche

para asustar hasta quienes salían a cantar los serenos. Estos seres,

según decían los mayores, penaban porque en su codicia dejaron

enterrados fabulosos tesoros y hasta que alguien los encontraran no

podían ir al Cielo. Estos entierros estaban en pequeños baúles de

maderas recias para que resistieran la humedad de las paredes. En esas

cajas, además, estaba guardada la Avaricia. Carlos, fácil es suponer,

se moría de ganas de conocer a esas almas en pena, aunque sea de lejos.

Acudió a la casa de su mejor amigo, Juan José, para que lo acompañara

al regadío en el Quiche Callejón, como se denominaba el lugar en

aquella época del siglo XIX. Ahora pertenece a las calles Colón y

Maldonado, pero sólo imagínense cómo sería de tenebroso si no había luz

eléctrica. -¡Qué estás loco!, dijo Juan José y le recordó que él

también estaba en el barrio cuando hablaron de la Caja Ronca, que era

como habían denominado a esa procesión del Averno. A él no le hacían

gracia los fantasmas.

-No seas malito,

le dijo Carlos, de ojos vivaces, mientras argumentaban que esas eran

puras mentiras para asustar a los niños. Evitó decirle que él mismo

sentía pánico de aventurarse por la noche y peor con la certeza de

dormir en una cabaña vieja de su propiedad.

Porfió

tanto el jovenzuelo que el otro aceptó a regañadientes, con la

condición de que después del regadío le brindara un hirviente jarro con

agua de naranjo con dos arepas de maíz, de esas que se hacían en el

horno de leña.

Más pudo la barriga que

el miedo y así los dos chiquillos caminaron pocas cuadras hasta el

barrio San Felipe, como se llamaba en aquella época, en medio de

higueras prodigiosas y geranios perfumados.

Los amores del Taita Imbabura

Cuentan que en los tiempos antiguos las montañas eran dioses que

andaban por las aguas cubiertas de los primeros olores del nacimiento

del mundo. El monte Imbabura era un joven vigoroso. Se levantaba

temprano y le agradaba mirar el paisaje en el crepúsculo.

Un día, decidió conocer más lugares. Hizo amistad con otras montañas a quienes visitaba con frecuencia. Mas, una tarde, conoció a una muchacha-montaña llamada Cotacachi. Desde que la contempló, le invadió una alegría como si un fuego habitara sus entrañas.

No fue el mismo. Entendió que la felicidad era caminar a su lado contemplando las estrellas. Y fue así que nació un encantamiento entre estos cerros, que tenían el ímpetu de los primeros tiempos.

-Quiero que seas mi compañera, le dijo, mientras le rozaba el rostro con su mano.

-Ese también es mi deseo, dijo la muchacha Cotacachi, y cerró un poco los ojos.

El Imbabura llevaba a su amada la escasa nieve de su cúspide. Era una ofrenda de estos colosos envueltos en amores. Ella le entregaba también la escarcha, que le nacía en su cima.

Después de un tiempo estos amantes se entregaron a sus fragores. Las nubes pasaban contemplando a estas cumbres exuberantes que dormían abrazadas, en medio de lagunas prodigiosas.

Esta ternura intensa fue recompensada con el nacimiento de un hijo. Yanaurcu o Cerro negro, lo llamaron, en un tiempo en que los pajonales se movían con alborozo.

Con el paso de las lunas, el monte Imbabura se volvió viejo. Le dolía la cabeza, pero no se quejaba. Por eso hasta ahora permanece cubierto con un penacho de nubes. Cuando se desvanecen los celajes, el Taita contempla nuevamente a su amada Cotacachi, que tiene todavía sus nieves como si aún un monte-muchacho le acariciara el rostro con su mano.

Un día, decidió conocer más lugares. Hizo amistad con otras montañas a quienes visitaba con frecuencia. Mas, una tarde, conoció a una muchacha-montaña llamada Cotacachi. Desde que la contempló, le invadió una alegría como si un fuego habitara sus entrañas.

No fue el mismo. Entendió que la felicidad era caminar a su lado contemplando las estrellas. Y fue así que nació un encantamiento entre estos cerros, que tenían el ímpetu de los primeros tiempos.

-Quiero que seas mi compañera, le dijo, mientras le rozaba el rostro con su mano.

-Ese también es mi deseo, dijo la muchacha Cotacachi, y cerró un poco los ojos.

El Imbabura llevaba a su amada la escasa nieve de su cúspide. Era una ofrenda de estos colosos envueltos en amores. Ella le entregaba también la escarcha, que le nacía en su cima.

Después de un tiempo estos amantes se entregaron a sus fragores. Las nubes pasaban contemplando a estas cumbres exuberantes que dormían abrazadas, en medio de lagunas prodigiosas.

Esta ternura intensa fue recompensada con el nacimiento de un hijo. Yanaurcu o Cerro negro, lo llamaron, en un tiempo en que los pajonales se movían con alborozo.

Con el paso de las lunas, el monte Imbabura se volvió viejo. Le dolía la cabeza, pero no se quejaba. Por eso hasta ahora permanece cubierto con un penacho de nubes. Cuando se desvanecen los celajes, el Taita contempla nuevamente a su amada Cotacachi, que tiene todavía sus nieves como si aún un monte-muchacho le acariciara el rostro con su mano.

No hay comentarios:

Publicar un comentario